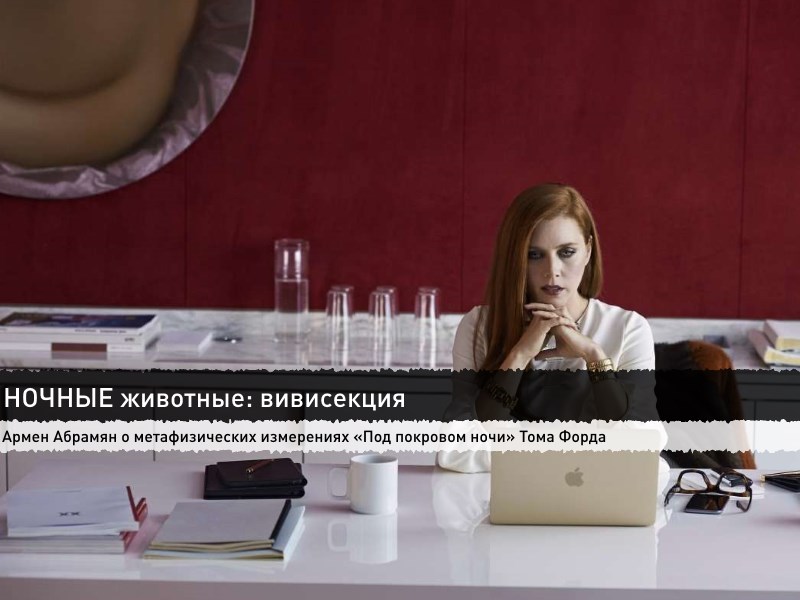

Ночные животные: вивисекция

Под покровом ночи (Nocturnal Animals), 2016, Том Форд

Армен Абрамян о метафизических измерениях «Под покровом ночи» Тома Форда

Эдвард и Сьюзен ещё молоды. Они оба из Техаса. Он приехал в Нью-Йорк учиться на писателя, она – на художника. Они давно не виделись. Но как-то зимним вечером, на одной из улочек большого города они встречаются. Вскоре вслух проговаривают то, что давно испытывали друг к другу, и женятся назло всем кажущимся препятствиям: социальному положению, мировоззрению, различию характеров. Общее у них одно: творческая жилка. Важно то, что инициатором союза является Сьюзен. Она вселяет в Эдварда веру в себя, обещает ему любовь до гроба и поддержку во всех начинаниях. Она готова терпеть и делить с ним бремя любой ответственности. Эдвард называет Сьюзен «ночным животным», потому что её часто мучает бессонница. Сам Эдвард – полуночник иного рода: интроверт, замкнувшийся в умиротворении сумрачного имажинариума, избегающий эмоционального оголения. Выманив зверька из охраняемой норки и недолго поиграв с ним, Сьюзен (как и говорила ненавистная мама, на которую так не хотелось быть похожей) бросает Эдварда, перед этим донеся до него, какой он рохля и бездарность. Делает она это автоматически: не чувствуя таланта в себе, инстинктивно (по звериным законам) унижает своего партнёра, чтобы сохранить собственную личностную целостность. Любовь в этом фильме – абсолютный субстрат и чистейшая фаллометрия (Кто кого больше любит? Кто кого больше любил? Как далеко ты готов зайти ради любви?) Сьюзен шантажирует Эдварда обещанной «любовью», Эдвард позже мстит Сьюзен, из-за недополученной «любви», но по факту оба они, как настоящие дикие животные, самоутверждают лишь себя, но не напрямую, а опосредованно, «под покровом ночи», если угодно. В своём самоистязательном отгораживании от Эдварда, Сьюзен заходит слишком далеко: изменяет ему и делает аборт. Кульминационная и рубежная сцена: героиня после визита в больницу с любовником в машине под взглядом мужа за мокрым от дождя лобовым стеклом.

Скачок в 19 лет. Сьюзен замужем за человеком, являющимся полной противоположностью первого супруга. Занимается она не искусством, а продажей предметов искусства. В семейных отношениях давно наступило охлаждение. Муж ей изменяет, не сильно это скрывая. Есть дочь, с которой нет близости. Кругом сплошная профанация, вылизанные пустые прозрачные здания, голые задницы в качестве настенной живописи, эпатажные бессодержательные перформансы, рассчитанные на эффект и сиюминутный восторг, множество улыбчивых, но неискренних друзей. Сьюзен от всего этого уже тошнит, и она не пытается утаивать от окружающих свои чувства. Ей как минимум скучно, как максимум противно. Плюс, где-то фоном грядет финансовое банкротство супруга. Один из давних приятелей (гей, находящийся в браке с женщиной, чтобы паритетно сохранить свою «ночную» самость) успокаивает депрессирующую героиню: мол, особо так не страдай, наш абсурдный мир спокойнее мира реального, а мы в своих технологических замках от реального зла защищены, и свои трудности всегда сможем преодолеть.

Тут-то и приходит посылка с книгой от бывшего супруга, в которой вымысел пополам с реальностью трансформируется в какую-то запредельно осязаемую жуть о преследованиях, изнасилованиях, убийствах и возмездии. Всё не по правилам привычной действительности. В этом романе как раз и описан тот самый незащищённый дикий мир, в котором, как ни странно, есть двойник Сьюзен, двойник её дочери, а в эпицентре всего действа – монументальная трагическая фигура бывшего супруга, испытывающего переживания поистине шекспировского масштаба.

История в романе хитрая. Эдвард на первых же страницах устраняет жену с (так и не родившейся в реальности) дочерью, персонифицируя Сьюзен буквально в «ночное животное» – беспощадное отродье, насилующее, убивающее; в садиста, справляющего нужду на собственном крыльце в присутствии посторонних. Это её-то – изысканную утончённую барышню с лицом Эми Адамс. Себя же он раздваивает на неудачливого писателя – слабака Тони, мучимого от собственной слабости, и крутого невозмутимого полицейского, помогающего несчастному парню покарать злодеев. Интонационным подтекстом через всю повесть проходит обвинение: это ты виновата, что так случилось, потому что недостаточно любила, недостаточно верила, потому что думала только о себе. Жёсткий роман предваряется нежным посвящением бывшей жене. Конечно же, Сьюзен преисполняется тягостью возложенной на неё вины. Она понимает, что жизнь её не сложилась, что она бросила по-настоящему любившего её человека и вообще из-за своей биологической и социальной природы упустила что-то важное, но в необоримых страданиях по убиенным Эдвард сигнализирует через Тони надежду, обещание начать всё сначала. Она цепляется за эту надежду как за спасение от искусственности опостылевшего стерильного выхолощенного мирка. Она прочла книгу, она познала страдания подлинного мира, сокрытого за чистеньким стеклом её перманентно пустого особняка, она готова быть прощённой и начать жить полной жизнью: честной по отношению к себе и окружающим. Очень долго готовится к назначенной встрече, надевает элегантное платье, но остаётся в ресторане одна. Эдвард не пришёл и тем самым совершил свою месть, заставив Сьюзен испытать то же ощущение потерянности и предательства, какое он испытал в указанном выше кульминационном моменте. Так-то. Многочисленные истории о блюде, которое, как известно, подаётся охлаждённым, громоздятся ассоциациями и начинают звучать мефистофельским смешком с появлением титров.

«Под покровом ночи», рецензия

При поверхностном взгляде на новую работу Тома Форда, выступает концепция об извечном противостоянии полов через неизменно сопутствующее отношениям настроение по типу «любовь-ненависть». Мужчина выражает себя посредством романного метафоризирования, вводя в книжный нарратив тёмных допельгангеров и решительных аlter ego. Женщина при чтении рационализирует ситуацию, предлагая нам увидеть бытовую сторону конфликта, послужившего толчком к вдохновению и идеологической основой литературной сублимации. Даже при таковых данных, кино весьма и весьма неглупое, но оно оказывается глубже смакования эффектной парадигмы «любовь и месть», сосредотачиваясь, в первую очередь, на вопросах творчества и творения как процесса.

Режиссёра завораживает идея о контроле над «эго» того, кто осмеливается называть себя творцом, без которого творец существовать не может, в принципе. И задача творца –обуздывать эго, а не становиться его рабом. Эдвард укротил своё «Я», излив накопившуюся обиду и ярость на страницы книги. Сьюзен отдалась в рабство, не сумев подняться над поглотившей её вычурной действительностью. Может быть так. А может быть, нет, если допустить, что «Ночные животные» – фильм с несколькими метафизическими измерениями в сознании лишь одного персонажа.

Сцена с мужем, женой, любовником, дождём и абортом – кульминация и точка завершения «реального» времени в фильме, начало которого – случайная встреча героев на улице. Прочий метатекст – не что иное, как «роман в романе». Вернёмся к словам о противопоставлении некоего жестокого мира «где-то там» и их «тутошней», пусть и абсурдной, но защищённой реальности. Намерено сталкивая пустынные ландшафты западного Техаса с рафинированной интерьерностью выставочных залов и благоустроенных особняков, Форд противопоставляет и «человеческое» внутри заданных локаций. Душный и безлюдный Техас насыщен эмоциями самого широкого спектра в противовес очевидной бесплодности и бессодержательности внутреннего мира обитателей вычищенных до блеска зеркальных зданий мира высокого искусства в современном понимании. На уровне стилевого решения каждый из этих сегментов имеет свой индивидуальный рисунок, но их роднит подчёркнутая безвременность и условность происходящего. Лишь попадающие в кадр техно-гаджеты позволяют как-то отграничить охватываемый хронологический отрезок.

История о мести писателя – клишированная и манипуляционная. Мир надменного истэблишмента читательницы – точно такая же манипуляция. Так и просится предположение, будто Форд сатирически изображает вселенную, в которой вращается не один год. Это было бы очень странно и слишком мелко для того, чьим кинодебютом является работа, в которой оригинально и безупречно воссоздается ретро-эпоха полувековой давности. Режиссёр знает толк в мелочах, а посему мелочи играют в его фильмах первостепенное значение. Форд намеренно изображает эту реальность именно так, как она сформирована в сознании обывателя (человек состояние сделал на работе с ожиданиями и восприятиями потребителей). Эти пляшущие уродливые толстухи в самом начале, эти напускные псевдофилосфские диспуты, эта нарочитая дольчевитовская фальшь сквозь белозубые улыбки, эта вселенская равнодушная печаль в глазах поживших и дикая бестактная алчность во взглядах тех, кто только начинает вращаться в коловороте суетных страстей. Куда им всем понять боль и скорбь истинной утраты в мире, где люди ради забавы насилуют и убивают, где утрачено само понятие стыда, где последний бастион справедливости – смертельно больной, немногословный и разочаровавшийся в своей профессии служитель закона. Форд параллельно показывает два, казалось бы, различных измерения, которые неожиданно оказываются зеркальными отражениями друг друга и нет-нет, да и взаимопроникают одно в другое. Будь то физиономия выродка над детской кроваткой в экране телефона, картина со словом «Месть» на стене галереи, о покупке которой героиня ничего не помнит. Убитая дочь, к тому же, пробуждается в той же позе на аналогичном диване – смертном ложе, но не с насильником, а с любовником.

Шериф не появился и с рассветом в заброшенной хижине, потому что в нём уже не было необходимости. Тони сам сделал решающий выстрел. Наделив своё тёмное, но храброе аlter ego смертельной болезнью, Эдвард уже тогда подразумевал трагичный для себя исход (визуализированное предостережение). Месть за убийство близких – метафора социальной борьбы и проявление ответственности и силы воли так, как это понимала Сьюзен. Следование же чужим ожиданиям равнозначно потере своей личности, равнозначно смерти. Но смерти равнозначно и другое

Эдвард воображает долгосрочную месть в том, как он напишет исповедальную книгу, а спустя целую жизнь (которая, конечно же, будет неудачной) Сьюзен её прочтёт. Должно быть, Эдвард не очень хороший писатель, или, скажем так, он ещё не успел созреть как писатель. Ведь не было никакого скачка на двадцать лет вперёд. Эдвард не сумел (или не успел) преодолеть собственный эгоцентризм. Он такой же раб своих амбиций как и Сьюзен. Он ничего не знает о мужчине, которым она его заменила и вполне логично изображает его эпизодическим лживым и равнодушным засранцем – изменщиком и потенциальным банкротом. Он оставляет Сьюзен взрослую дочь (несвершённый аборт или беременность от второго мужа – не имеет значения), от которой та некогда посмела отказаться, но выкидывает её за борт жизни Сьюзен. Он помещает предательницу в замок из папье-маше и населяет его кошмарно штампованными образами. Знакомые героини идентичны по своей глубине и эмоциональности картинам и перформансам в стенах таких вот храмов современного эстетства. Они все как очередная унылая инсталляция. Это не мир современного искусства, это представление о нём того, кто либо ничего не понимает в предмете демонстрации, либо считает себя чем-то большим, считает себя выше этого.

Затянутая примерка платья перед грядущей встречей, располагает вновь вспомнить о чём-то животном, о строчках из песни группы «Звери»: «Эта ночь никогда не закончится, и тебе не хватает терпения. Я дарю тебе одиночество на стекле в твоем отражении». Несмотря на прочитанное и, казалось бы, осознанное, Сьюзен по-прежнему думает о том, как она будет выглядеть, как она должна выглядеть. Именно она выбирает столь пафосное место встречи. Во всех этих нюансах мы видим, что она остаётся частью этого мира, где внешнее и респектабельное значат больше внутреннего и содержательного. Подлинная месть воплощена в долгой примерке перед зеркалом. Это здесь, а не в финальном обречённом ожидании в ресторане, то самое «одиночество на стекле в твоем отражении». Чистое стекло, в котором видна красивая женщина в красивой одежде и совсем не похожее на то другое стекло – замызганное от дождя, за которым стоял мокрый жалкий униженный человек.

Конечно, герой не придёт на встречу. И не только потому, что оставшаяся одна в людном месте Сьюзен – красноречивая иллюстрация наказания за проявленное малодушие. Эдвард в этом временном измерении отсутствует как личность и существует только в качестве персонажа романа (не считая пары электронных писем). А роман, к слову, обрывается ситуацией на грани жизни и смерти героя. И вполне возможно, что Эдвард после переломного эпизода с абортом написал своих «Ночных животных» в качестве сведения счётов и самобичевания, а, возможно, просто покончил с собой и всё, что следует по фильму хронологически после того эпизода – не более чем его предсмертная фантазия. Слабый писатель умирает в пустыне от пули в животе, а сильный шериф кашляет и харкает кровью. Шериф не появился и с рассветом в заброшенной хижине, потому что в нём уже не было необходимости. Тони сам сделал решающий выстрел. Наделив своё тёмное, но храброе аlter ego смертельной болезнью, Эдвард уже тогда подразумевал трагичный для себя исход (визуализированное предостережение). Месть за убийство близких – метафора социальной борьбы и проявление ответственности и силы воли так, как это понимала Сьюзен. Следование же чужим ожиданиям равнозначно потере своей личности, равнозначно смерти. Но смерти равнозначно и другое.

Нелепо убивающий себя герой-мститель расположен в одной плоскости с героиней, смиренно ожидающей того, кто уже не придёт. Она это знает, и это знает он. Потому что Он – демиург, выдумавший и увековечивший то, что умерло безвозвратно, что уже нельзя вернуть, а можно только сохранить в себе как часть отвлечённой истории. Истории мести и искупления, ретуширующей историю несколько иную – о предательстве и глубокой обиде. То, что виделось подлинной реальностью, оказывается ещё одной иллюзией, ещё одним бесплодным усилием. Может быть, это и есть ад, в который попала героиня, вынужденная вновь и вновь переживать трагедию бессилия и обречённости сразу в двух ипостасях: мужской и женской. Ведь мы одинаково разрушаем себя и причиняя боль близким, и будучи не в состоянии простить причиненную боль.