Антон Фомочкин – о Ридли Скотте.

Компромисс, позволивший вальсировать на острие между двумя крайностями, и сегодня венчает первые шаги по этой кривой целлулоидной дорожке. Уступка не публике, не инвесторам, а жанровым условностям породила роман со студийной системой и регулярное поощрение зрителем. Мощный сбой произошел лишь шестьдесят шесть лет спустя, когда обертка типологического триллера про картели разъехалась по швам, оказавшись не по размеру размашистому монологу драматурга Кормака МакКарти о разъедающей жизнь алчности. Инцидент быстро забыли (все-таки голливудская махина живет моментом сегодняшним), но подобное стечение обстоятельств порождает примечательный параллелизм с началом этой истории.

Он мог стать фестивальным любимцем, оплотом британского авторского кино. Сразу же случился Каннский кинофестиваль и приз за лучший дебют. «Дуэлянты» – наверное, самое изящное воплощение обозначенной в названии темы – стоит особняком в его многолетней фильмографии. Акцентирование на изменении самоидентификации персонажа через систему взглядов, выраженных на крупных планах, сменяется живописными кровопролитными издержками в решении вопроса чести. Противники, словно оловянные солдатики, помещаются в обитые зеленым мехом диорамы лесов, неизменно печально красивых. На общих планах между человеком и природой не возникает преград, происходит неизбежное растворение. Ритуализация самого акта дуэли заставляет сбрасывать оболочки социального и морального, обнажая животный дух. С одной стороны – воспаленная бретерская одержимость в самоутверждении через победу; с другой – вынужденное и смиренное принятие обстоятельств. Для первого это обернется кризисом личности, для второго – пройденным духовным испытанием, несущим покой. Постановочное мастерство видно в изобразительных решениях, в том, что ручная камера органично ловит нерв, порыв ветра, действие, следуя за движением шпаги, в том, что финал – парафраз «Наполеона на острове Святой Елены» Франсуа-Жозефа Сэндмена – венчает крах фундаментального понимания собственного предназначения в тусклом взгляде артиста Кейтеля.

Дуэлянты, 1977

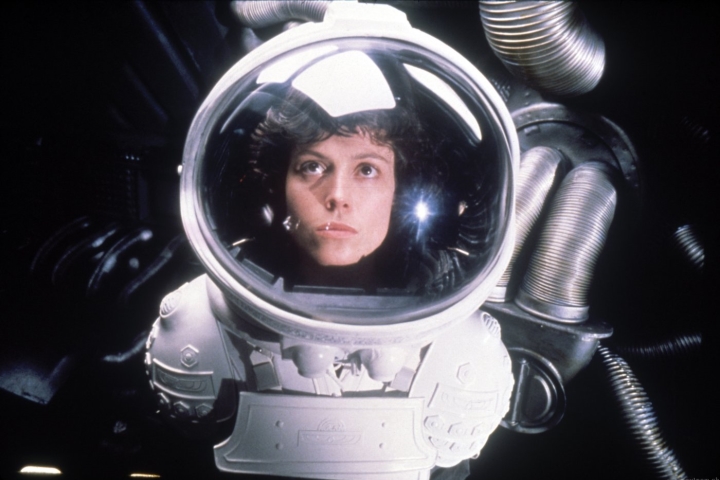

Последующего «Чужого» принято считать образцовым научно-фантастическим триллером. Специфика работы Скотта в выборе сценариев определяется художественным преображением концепции. Канва, поверх которой вышивается рисунок, встающий в эфемерную связь с остальными. Фабульно есть раздирающее экипаж на кусочки по очереди нечто. На деле – ученое и техническое общество на примере шести человек и одного андроида, а инопланетная тварь становится болезнью, мором, фатумом. Расслабленные люди, создавшие в узких коридорах свое относительно уютное и безопасное пространство, вымирают один за другим по глупым причинам, имя которым – человеческий фактор. Поиски рыжего кота и пресловутое единение позволяют забывать о том, что их мир пробила трещина, а человек одинок во вселенной и на космическом корабле. Исходящий из фонарика поток фиксирует не только кружащую пыль, но и стекающую с потолка инородную слизь. В этом образе – столкновение избытка ирреального с повседневным, металлической конструкцией, которую разъедает кислота, как душу разъедает страх. Злоключения Элен Рипли открыты для трактовок и в качестве инициации, преодоления рока. Важно то, что одиночество при любом раскладе увеличивается до размеров адекватных окружающему бескрайнему пространству за стенами, а это куда фатальней.

Сперва было не слово, а образ. Переезды по соединенному королевству продолжались на протяжении всей второй мировой, но ландшафт Хартберна оказался намертво впечатан в памяти юного Ридли Скотта, послужив основой для некоторых сцен в «Бегущем по лезвию». Тревожное детство вылилось в безмятежное отрочество, затем в путь, не отличающийся новизной: школа искусств, первая короткометражка, обилие рекламных роликов и телевизионного контента, на котором набивают руку. Он работал бок о бок с Аланом Паркером и Хью Хадсоном, которые одновременно делали соразмерные шаги к своим дебютным картинам. Напрашивается парадоксальная параллель. Хадсон – добротный ремесленник сделавший имя на эпических, масштабных проектах. Паркер – автор по своему монументальных, избыточных художественных высказываний на темы расизма, подавляющей человека системы и посттравматического синдрома. Даже играясь в жанры, он занимался их деконструкцией, наряжая маленьких детей в смокинги и заставляя швыряться тортами друг в друга, заодно выворачивая наизнанку структуру гангстерского кино. Скотт оказался где-то на стыке между ними.

Скотт – лучший пример этого пресловутого «между», художника в центре дорогостоящей студийной махины. Смотреть на его карьеру «длиной» в двадцать четыре полнометражные ленты стоит через призму двух маленьких работ, рекламного «Apple Mac: 1984» и дебютного «Парень и велосипед». Из каждого сразу вычленяются монолитные темы, нитью следующие через остальные его фильмы.

Поцелуй молота и экрана порождает резкую, застилающую и всепоглощающую вспышку света. Бритоголовое общество с широко закрытыми глазами застыло, подобно гипсовым слепкам жителей Помпеи. Явление не физической природы – ревущая свобода – вырвалось наружу, освобожденное девушкой-атлетом в красных шортах, выгодно контрастирующими с металлическими лохмотьями окружающих. Реклама пробивающего свой тернистый путь бренда Apple, вытащившая низкий в глазах общественности формат в категорию самостоятельного высказывания. Незначительное, на первый взгляд, пятно в карьере Ридли Скотта, на тот момент относительно молодого постановщика, которого не коснулся синдром второго или третьего фильма. Помимо емкой выжимки оруэлловского «1984», в этих шестидесяти секундах важен образ женщины противостоящей.

Реклама Apple Mac

До того только лишь Элен Рипли, носившаяся по космическому шаттлу от гигеровских инопланетных тварей, намекала на последующее увлечение Скотта этим образом. Впрочем, жанровые условности или сентиментализм всегда застилали глаза. В «Тельме и Луизе» зритель восхищался girl power, феминистской дружбой до гроба, нетерпением от заевшей среды, но упускал, что пресловутое освобождение от условностей и быта приводило к катастрофе. Двум вдохновленным своим поступком телам приходилось вылететь с шоссе, оказавшись в небытие, в прямом и переносном смысле. Эта невозможность дать отпор всегда заключалась в глобальном фатуме и обстоятельствами, потенциально довлеющими над. Потому столь не удался «Солдат Джейн», где Деми Мур на пути к гендерному равенству, подогреваемому патриотическим угаром, преодолела предубеждение солдафонов и обернулась в их глазах равным по статусу и мускулинности индивидом. Триумф воли, не омраченный грозовыми облаками трагедии, был однозначным и прямолинейным, а неспособность к идентификации с героиней женской аудитории, которую отталкивали мужеподобность и радикальность образа, перекрыла последнюю возможность на признание публики, у которой Скотт всегда находил позитивный отклик, несмотря на смысловую и образную перегруженность.

Скотт принимает законы жанров поверхностно, по грубым отличительным чертам или антуражу. Мимикрия выливалась в довольно странные преображения: если «Молчание ягнят» – дидактичное упражнение в специфике психологического триллера, то «Ганнибал» – его злой брат-близнец. Практически лишенное детективного расследования тягучее действо, холодное по тональности, барочное, подчеркнуто ироничное. Кларисса Старлинг отныне лишена женственности (сменив бежевый костюм на бронежилет) и помещена в этот замкнутый круг как персонаж, которого уже не сломать. Только столкновение лоб в лоб с идеей фикс, Ганнибалом Лектором, сковывало ее оковами и вечерним платьем. Слом ее храбрости и мужественности происходил при внедрении этой внешней женственности, в абсурдистском эпизоде, где Энтони Хопкинс начинает с упоением снимать скальп с Рэя Лиотты. Подобная комичность следует за лирическим героем, охочим до человеческой плоти, на протяжении всего фильма, начиная с артистичных лекций про Данте и заканчивая любознательностью юного мальчика, соседа по авиарейсу, который вызвался попробовать человеческий мозг.

Старлинг избежала физического увечья, но глубокое неудовлетворение от осознания неспособности вести борьбу с абсолютным злом на равных, ставит ее в ряд с «женскими противостоящими» Скотта, которые испытали ложный хеппи энд. Недаром, наверное, лучший рекламный слоган в истории кино – «В космосе никто не услышит твой крик» – принадлежит картине «Чужой», где Эллен Рипли осталась в одиночестве посреди звездной бездны.

Чужой, 1979

«Парень и велосипед» примечателен смещением акцента на героя, вынужденного пройти через свою «одиссею». Дебютный короткий метр Скотта тяготеет к поэтике образа дороги, созерцательно сосредотачиваясь на внутреннем мире мальчишки. Проносясь по открытым пространствам, герой рассуждает, что ждет его на этом долгом пути, который не ограничивается тротуарами, улицами, родным городом и настоящим моментом. Скотт ретранслирует внутреннее мироощущение на внешнюю среду, потому движется ребенок по пустым улочкам и заканчивает свой путь на берегу, где зритель оставляет его на пути к будущему, пока тот не уменьшится до точки на горизонте.

Одиссея по Скотту – пластичное понятие, расширяющееся до реального, масштабного перемалывающего героя события, потрясения, преодоление, которого несет не менее разительные перемены. Так, одержимость Христофора Колумба в «1492» превращается в упоительный акт движения, момента, где отходят на второй план действительность, софистика и прочие размышления о шарообразности земли. Картинно раскинутые к небесам руки инквизиторов после очередной охоты на ведьм ставят диагноз времени точнее, чем долгие споры о Боге и застопорившемся прогрессе. Скользящие по волнам под нежные гитарные рифы Вангелиса фрегаты романтизируют экспедицию первооткрывателей больше, чем последующие морские песни под луной. Кульминация посередине фильма – рапидная высадка на новую землю, оказавшуюся параллельным миром, в котором медленно сходишь с ума. Она остается в памяти впечатавшимся следом на берегу, облепившим колени мокрым песком, опустившимися руками, застывшими в зените торжества. Дальнейший культурный шок, постижение быта иноземцев, дворцовые перипетии –меркнут в сравнении с тем сладостным мигом открытия. Потому, покрывшись благородной сединой, герой в памяти возвращается на тот самый берег, успокаивая себя словом «Помню». Да, патетика контрастирует с иронией факта спонтанного попадания в неизведанную Америку, но уязвимый, больной своими идеями человек, получает поощрение, несущее еще большие трудности.

1492:Завоевание Рая, 1992

Впоследствии, искренний пафос величия своих героев Скотт венчал именно «позой». Упивающийся властью Коммодус, подсвеченный сверху ослепляющим белым светом и осыпаемый лепестками роз. Генерал Максимус, вынужденный принять анонимную справедливость, бьет кулаком в грудь и застывает в праведном гневе, чувствуя собственную неуязвимость. Выбор подобного сеттинга изначально предполагает власть жеста. Поднятый палец вверх – жизнь, опущенный – смерть. И в столь банальном, казалось, сюжете, вдохновленном и драматургически, и художественно хэстоновским «Бен-Гуром», через это образное чередование Скотт намеренно все упрощает, выстраивая ключевые моменты на образе. Владение народной верой переходит к протагонисту от диктатора через все то же осыпание лепестками, но уже алыми. Квинтэссенция – предсмертное видение, воссоединение с семьей, путь к которой лежит через темно-серую долину ржи. Здесь нет будущего, но есть покой. Очередной ложный хеппи-энд, минорный, но закономерный.

Олицетворение несокрушенного, древнего, стоического благородства – любимец Скотта Рассел Кроу, на протяжении пяти картин оказывающийся всецело положительным. Постановщик закольцевал сотрудничество, начавшееся с вышеназванного пеплума другой схожей историей, «Робином Гудом», где заземлил изначальный плутовской характер и вывел на передний план Мэрион Локсли, снарядив ее под конец доспехами и поставив плечом к плечу с бравыми воинами. Первое и единственное равнозначное существование в одном внутрифильмовом пространстве «женщины противостоящей» и «одиссеи».

Если катающийся на велосипеде парень только представляет себе свое большое и светлое завтра, то в столь же личном, лирическом «Хорошем году», Кроу – биржевой трейдер, добившийся ложного принятия самого себя, как ненавидимого всеми карьериста. Волей судьбы он вынужден пересмотреть свое мироощущение путем прямого соприкосновения с прошлым. Потенциально безоблачная вторая пятилетка после тридцати, проносящаяся в холодном (недаром Лондон) и безжизненном цвете, сулит долгую беспечность, где сотая очередь проклятий окончательно уверит в успехе. В противовес появляется солнечный, ленный Прованс, жизнь в котором исчисляется «винтажами». Любовный конфликт решается при первом появлении француженки с характером, конфликт выбора среды обитания решен заочно, до финальных титров продолжается борьба с вытесненными воспоминаниями. Не перевоспитание бытом, а возврат к непосредственной искренности, путем томления в темных комнатах, покрывшихся паутиной. Кроу, в прямом смысле, оказывается в ловушке пустого бассейна, четырех стенах прошлого пусть. Флешбеки начинают проецировать на настоящее заложенный в словах дяди опыт, незамутненный внешними взрослыми играми в интриги. Именно длительное восстановление собственного «я» находится в центре этой повести. По литературному утроенной, скупой на события и словесные перепалки. Повести, погруженной в мысли и созерцание пульсирующего «сейчас», которое останется очередным вчера и унесется вникуда. А виноградник продолжит расти.

Хороший год, 2006

Кадры сменяют друг друга, но что-то неизменно задерживается и кажется постоянным. Фантасмагория «Легенда» – классическое «и вздумалось молодому, смазливому плебсу выйти на опушку и понестись по волшебному лесу принцессу спасать». И вроде бы все чинно, красиво, а в противовес дьяволу выведен охраняющий свет единорог (вокруг единорожий геноцид, потому над добром нависла опасность). Не тот ли, которого в своем сне видит Декард в грандиозном «Бегущем по лезвию»? Влияние нуара на который замечаешь и в следующих подряд «Тот кто меня бережет» и «Черном дожде».

Три детектива в помятых плащах, разные частности, нескончаемый дождь, порванная грань между порядком и хаосом, буржуазией и преступностью, тени, жалюзи, ставни, дикий и чуждый город, нижние ракурсы и детали, затмевающие человеческие фигуры. Мигалка, красными огоньками освещающая стаканчик с кофе, болтающийся полицейский жетон, выставленный на показ ради уверенности в том, кто ты. А кто ты? Репликант? Детектив? Муж? Отец? Злачный и блестящий Нью-Йорк перетекает в мерцающий неоновыми вывесками Токио, две географические эстетики, что за несколько лет до этого соединились в дистопическом будущем 2019-ого. Более разных картин (качественно и драматургически) не придумать, но общее состояние счастливого побега лишь усугубляет неявную связь.

Чего говорить об отдаленных структурных совпадениях «1492» и «Исхода», между которыми декады. Седой Моисей, близкий к старческому маразму, на секунду покажется Колумбом. А представленный капризным ребенком Бог, будет в приказном тоне диктовать медленно сходящему с ума пророку предначертанный план действий – занятные крайности атеиста Скотта, которые в очередной раз не заметила общественность, придравшись лишь к «белым» актерам, играющим египтян.

Впрочем, «Исход» существует ради двух сцен – иллюстративных «Казней небесных» и разведенных волн, что, сомкнувшись, поглотят колесницы ослепленного мщением Рамзеса. Религиозные мотивы куда примечательней в «Прометее», приквеле «Чужого», в котором поиски первоосновы приводят в герметичные коридоры, а возомнивший себя сверхчеловеком андроид, использует недоумевающий экипаж как лягушек для препарирования. Он так ничего и не почувствовал в своей механической голове, оторванной, отброшенной, из латекса которой сочится масло. Что снится ему? Электроовцы? Единороги? Или заново проигрывается «Лоуренс Аравийский»? Ничего. Оттого приходится днями смотреть сны чужие. Жанр снова выступает чистым полем для идейного, где поиск Бога обернется трагедией, а слепая вера в «высшее» перерастет в оголенный инстинкт выживания, сколько крест не надевай. Долгожданные причины порождают вопросы, ответы на которые вряд ли окажутся в этой мерцающей бездне.

Прометей, 2012

Потому в следующем за «Прометеем» «Советнике» действие происходит в Инферно, замаскированном под респектабельность, глянцевую, пластмассовую, лишенную изъянов. Невмешательство – лучшая стратегия, алчность сжигает мосты, а фатум в очередной раз наказывает. Финансирование механизмов, шестеренки которых вертятся на границе с Мексикой, сущность которых давно завязла в грязи, в итоге низводит в эту самую среду. Тлеющий огонек надежды потухнет под ливнем крокодильих слез артиста Фассбендера. Запечатленная на VHS, возведенная в ритуал пытка плоти, с торжественным отрубанием головы окажется наименьшей ценой в судьбе глупого советника. На протяжении двух часов ему дают советы, которые тот даже не слушает. Гепарды цивилизованнее людей: первые жаждут мяса, вторые, сжирая себе подобных, желают только денег, не испытывая насыщения. Потому финальное «Я проголодалась» окажется сильнее любого каннибализма. Дружеские байки о совокуплении с ламборджини окажутся вариацией еще более извращенного потребления, а затянутая вокруг шеи проволока покажется гуманной смертью. В своей прозе МакКарти отказался от любых знаков препинания, кроме точек и запятых. В сценарии он отказывается от всех традиционных схем, оставляя зрителя наедине со словом (80% ленты герои неторопливо разговаривают). В этой бескомпромиссной, жесткой притче в ядовитых тонах, где никого не осталось и никого не жалко, Скотт открывается с совсем другой стороны, а «Одиссея» ведет не обратно в тихую гавань, а прямиком к душевной пустоте.

Перекрестки картин, пересечения в мелочах, общие черты в многообразии лиц, носящих все новые маски, аутентичные разным эпохам костюмы и целые миры, очутившиеся по ту сторону синевы дрожащей пленки. Скотт остается собой, каждый раз создавая новое.

Советник, 2013